Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

Gunawan[1]

Abstrak

Penelitian ini berupaya menemukan terobosan hukum dalam hal memberikan kemudahan bagi mantan istri untuk mendapatkan hak-hak akibat talak dari mantan suami dalam perkara perceraian dengan istri sebagai inisiator. Memahami secara normatif ketentuan-ketentuan yang mengatur pembebanan hak-hak akibat talak kepada mantan suami, selalu memberikan kesulitan kepada mantan istri -untuk tidak mengatakan sebagai sebuah upaya yang mustahil-. Akan tetapi dengan perspektf filsafat hukum Islam, peraturan-peraturan tersebut dapat melahirkan terobosan hukum yang memberikan kemudahan bagi mantan istri untuk meraih haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali adanya terobosan hukum yang dapat diterapkan dalam putusan hakim agar kemudahan mantan istri untuk mendapatkan haknya dapat terwujud. Dengan pendekatan analisis normative dan filsafat, penelitian ini berhasil menemukan sebuah terobosan hukum berupa keadilan prosedural yang dapat diterapkan oleh hakim dalam putusan. Teroboson tersebut berupa penambahan dictum amar putusan yang secara tegas memberikan legitimasi bagi pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai dalam hal ini adalah penitera pengadilan, untuk menahan akta cerai mantan suami, sampai mantan suami yang telah dihukum untuk memberikan hak-hak akibat talak bagi mantan istri secara nyata telah menunaikan kewajibannya.

Keyword: Keadilan Prosedural, Akibat Talak, Cerai Gugat

- Pendahuluan

Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.[2] Tujuan hukum Islam tersebut harus hadir dalam setiap norma yang mengatur keluarga Islam di Indonesia. Hukum Islam harus mampu menjamin terwujudnya keadilan dalam upaya pemenuhan Hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat adanya akad nikah, baik hak dan kewajiban yang timbul saat masih berlangsungnya ikatan perkawinan, maupun pasca perceraian yakni berupa nafkah selama masa iddah, mut’ah, mahar yang belum ditunaikan dan hak lain yang disyari’atkan.

Seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah mengatur hak-hak akibat talak mantan istri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah diantaranya. Namun kedua perangkat tersebut belum menjamin hak-hak akibat talak mantan istri dengan mudah. Di antara alasannya adalah paradigma kebanyakan masyarakat, bahkan hakim, yang memahami hak-hak tersebut hanya terbatas pada perkara cerai talak. Sehingga pemenuhan hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak lebih mudah untuk dipenuhi.

Lain halnya dengan cerai gugat, baru pada tahun 2018, lahir ketentuan yang secara tegas memungkinkan istri menuntut hak-hak akibat talak dalam perkara cerai dengan istri sebagai inisiator. Ketentuan tersebut berupa Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diedarkan melalui surat oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut secercah, namun belum mampu menerangani harapan mantan istri untuk dengan mudah mendapat hak-haknya setelah bercerai.

Tahun 2019, Mahkamah Agung kembali melakukan rapat pleno yang salah satu hasilnya melengkapi ketentuan hak-hak akibat talak dalam perkara cerai gugat. Ketentuan tersebut merupakan teknis pemenuhan hak-hak akibat talak yang telah ditetapkan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa hakim dapat menetapkan hak-hak akibat talak yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Memahami ketentuan tersebut secara normatif an sich, masih menyisakan permasalahan secara teknis. Putusan hakim yang menetapkan hak-hak akibat talak yang dibayar sebelum mantan suami mengambil akta cerai, tetap saja tidak dengan mudah dapat diperoleh oleh mantan istri, jika mantan suami tidak bersedia secara sukarela memenuhinya. Dibutuhkan motode pemikiran mendalam, kritis dan reflektif dalam memahami norma-norma pemenuhan hak-hak akibat cerai untuk menghasilkan keadilan procedural bagi mantan istri.

Tidak banyak penelitian terdahulu yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian perspektif filafat hukum Islam. Bahkan Penulis tidak menemukan jika subjek penelitian tersebut lebih spesifik pada perceraian dengan inisiatif istri. Namun demikian, Penulis tetap akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki titik singgung yang sama yakni mengenai pemenuhak hak-hak mantan istri yaitu: 1) Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, karya M. Syukri Albani Nst.[3] Tulisan ini membahas secara umum hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan maupun pasca perkawinan. 2) Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam, penulis Achmad Musyahid Idrus, dkk.[4] Di samping tidak spesifik pada perkara cerai gugat, tulisan ini melihat penerapan pemenuhak hak-hak mantan istri di Kota Makassar. 3) Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam, tulisan Habib Shulton A.[5] Tulisan ini juga sama dengan tulisan sebelumnya yang membahas secara umum pemenuhan hak-hak mantan istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. 4) Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam, Penulis Fathul Mu’in, dkk.[6] Penelitian ini berfokus pada standaris nominal kelayakan terhadap pemenuhan nafkah kepada istri. 5) Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir, karya Mahdum Kholit Al-Asror. Tulisan ini lebih kepada melihat sejauhmana pandangan ulama tafsir dalam hal kewajiban suami atas nafkah istri dengan filsafat sebagai pisau bedahnya.[7]

Tulisan ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dengan istri sebagai inisiator. Lebih lanjut, tulisan ini mencoba melakukan interpretasi terhadap norma-norma tersebut dengan perspektif filsafat hukum Islam. Diharapkan, dengan menggunakan filsafat hukum Islam, ditemukan formulasi ketentuan yang dapat memberikan keadilan procedural berupa kemudahan bagi mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga secara praktis, formulasi ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri dengan mudah.

Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif yang dipadukan dengan pendekatan filosofis, tulisan ini berfokus pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak mantan istri. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan tersebut Penulis jadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Sementara untuk sumber sekunder tulisan ini adalah berupa buku-buku dan jurnal artikel yang membahas pemenuhan hak-hak perempuan.

- Pembahasan

Konsep Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Secara bahasa talak bermakna melepaskan ikatan. Kata talak diambil dari kata al-lthlaq yang berarti melepaskan dan membiarkan.[8] Dalam istilah Agama “thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[9] Mazhab Hanafi dan Hambali menghukumi talak “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.[10] Sedangkan Imam Syafi’I tidak menggapnya haram.[11] Walau demikian, Ibnu Sina berkata dalam Kitab Asy-Syifa’: “Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan.[12] Talak dari segi kesesuaian dengan sunnah dan bid’ah terbagi kepada sunni dan bid’i. Sunnah adalah yang diizinkan oleh Allah. Bid’ah adalah yang dilarang oleh syariat.[13] Sementara Dari segi kemungkinan dapat dilakukan ruiuk dan tidaknya terbagi kepada talak rai’i dan baa’in.[14]

Undang-undang Perkawinan menggunakan istilah “Putusnya Perkawinan” untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki degan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.[15] Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, disamping kematian dan putusan Pengadilan.[16] Sebagaimana Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa perkawinan dapat putus karena a, kematian, b. perceraian dan c. atas putusan Pengadilan. Dalam kalimat itu nampak jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (huruf b) adalah berbeda dengan putusnya perkawinan karena/atas putusan Pengadilan (huruf c). Untuk jelasnya marilah kita perhatikan pasal-pasal berikutnya dari Undang-undang Perkawinan. Mengenai putusnya perkawinan karena kematian (huruf a) adalah jelas dan karenanya tidak perlu diterangkan lagi.[17]

Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, Kalimat ini cukup gamblang, yaitu “di depan Sidang Pengadilan” dan tidak “dengan putusan Pengadilan”. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur “TALAK” pada perkawinan menurut Agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan pada angka 4 huruf e sebagai berikut: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.[18]

Dalam fikih, selain talak, dikenal juga beberapa bentuk perceraian dalam Islam yaitu: khulu’, fasakh, zhihar, Ila’ dan Li’an. Khulu’ artinya melepas, dari asal kata khal’us tsaub, melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian wanita. Khulu’ juga disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan khulu’ menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan.[19] Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi membatalkan dan secara istilah berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.[20] Zhihar adalah menyamakan istri dengan mahramnya. Zhihar merupakan salah satu adat Arab jahiliyah, yang bila dia tidak senang kepada istrinya tetapi dia tidak mau menggunakan kata cerai, maka disamakannyalah istrinya itu dengan ibunya atau orang-orang yang tidak mungkin dikawininya. Bagi mereka zhihar itu sudah merupakan satu bentuk pemutusan perkawinan. Hukum Islam mengadopsi adat tersebut namun tidak secara sepenuhnya.[21] Ila’ adalah sumpah suami yang tidak mau mencamuri istrinya.[22] Li’an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.[23]

Berbeda dengan fikih, hukum perkawinan di Indonesia hanya mengenal dua bentuk perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat. Kedua nomenklatur tersebut pertama kali dipernalkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[24]

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan. Dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon. Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak mutlak hak suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada isteri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan. Setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri.[25]

Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.[26] Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak membedakkan secara jelas antara cerai gugat dan khulu‘ dalam pasal-pasalnya. Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah cerai gugat, yang dikenal hanya khulu’ sebagai jalan perceraian yang bisa diajukan oleh perempuan.[27]

Pelembagaan cerai gugat di Indonesia merupakan pengembangan dari konsep At-tafrîq al-qadhâ’i yang dikenal dalam kajian fikih. At-tafrîq al-qadhâ’i adalah pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri melalui putusan hakim yang didasarkan atas permintaan salah satu pihak karena sebab seperti syiqaq, dharar, tidak adanya nafkah, atau pun tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak namun dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak syara’ seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama (murtad).[28] Konsep At-tafrîq al-qadhâ’i merupakan sandaran hakim atas kewenangan yang diberikan oleh negara untuk memutuskan cerai atas permintaan istri yang pada dasarnya secara syar’i kewenangan itu merupakan milik suami.

Secara teknis, pengaturan perceraian dengan inisiatif istri diatur pada Pasal 73 atat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.[29]

Bentuk Pembebanan Akibat Talak di Indonesia

Pasca perceraian, al Qur’an surat ath Thalaq: 6 menyiratkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah.[30] Terkait mut’ah, al Qur’an Surat al Baqarah: 241 dan Al Ahzab: 49 Allah SWT mewajibkan suami.[31]

Menurut ahli fikih, nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya kepada istri yang telah diceraikannya, baik itu biaya untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Pemberian nafkah iddah yang diterima istri berdasarkan bentuk perceraian yang terjadi seperti, talaq raj’i ataupun talaq ba’in.[32]

Mengenai nafkah bagi isteri yang sedang dalam iddah talak ba’in ada perbedaan pendapat di antara para ahli-ahli fiqh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam iddah talak ba’in berhak atas nafkah seperti yang ia terima sebelum terjadi perceraian, sebab selama masa iddah ia harus tetap tinggal di rumah suami. Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam iddah talak ba’in hanya berhak mendapat nafkah penuh apabila ia dalam keadaan hamil, apabila tidak hamil ia hanya berhak atas tempat tinggal saja. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam iddah talak ba’in tidak berhak nafkah dan juga tidak berhak memperoleh tempat tinggal.[33]

Pemberian mut’ah dapat dipahami sebagai pemberian suami kepada istrinya yang ditalak (mut’ah at-talaq) berupa harta atau pakaian untuk menyenangkan hati sebagai imbalan atas kesedihan akibat perceraian yang terjadi.[34] Keharusan memberi mut’ah tersebut merupakan kompensasi yang berbeda dengan mut’ah sebagai pengganti atas mahar yang belum dilunasi.[35]

Di samping nafkah iddah dan mut’ah, mahar yang belum dilunasi juga menjadi kewajiban suami untuk membayar ketika sudah bercerai. Perintah untuk memberikan mahar adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, ini merupakan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Hakikat mahar menjadi hak mutlak perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun perceraian.[36]

Di Indonesia, pada dasarnya negara telah hadir untuk memberikan perlindungan perempuan, khususnya akibat perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf © menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.[37] Dengan ketentuan tersebut, Negara mewajibkan suami bertanggungjawab atas ongkos hidup untuk bekas istri. Sebelum undang-undang perkawinan tersebut dibuat, suami sering mengabaikan hak-hak istri setelah perceraian. Sehingga berakibat pada pembiaran dan melahirkan penderitaan kepada bekas istri dan anak-anak.[38]

Secara rinci Kompilasi Hukum Islam juga mengontrol hak-hak perempuan akibat cerai. Pada Pasal 149 Kompiasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memberikan penghibur berbentuk uang atau barang kepada bekas istri yang telah disetubuhi, nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah kepada bekas isteri yang talak ba’in dan tidak hamil dengan syarat bekas istri bukanlah seorang pembangkang kepada suami. Bekas suami juga berkewajiban membayar mas kawin yang belum ditunaikan, dan setengahnya jika belum digauli. Bekas suami juga harus menanggung nafkah anak-anak yang lahir dari perkawinan keduanya sampai anak tersebut dewasa dan berusia 21 tahun[39].

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung juga menyiratkan kewajiban suami untuk membayar nafkah yang belum dibayar yang menyebutkan bahwa ”Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah).[40]

Ketentuan pembayaran nafkah terhutang mantan suami sebagaimana Hasil Rapat Pleno Tahun 2017 di atas kembali dipertegas melalui revisi tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.[41]

Di samping nafkah anak pasca perceraian, mantan suami juga berkewajiban membayar nafkah anak yang terhutang kepada mantan istri atau orang yang mengasuhnya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”.[42]

Mekanisme Pemenuhan Pembebanan Akibat Talak Dalam Perkara Cerai Gugat

Meski seperangkat peraturan perundang-undangan telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu secara maksimal memberikan kesadaran kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela kepada mantan istri. lebih parah lagi jika perceraiaan atas inisiatif istri atau yang dikenal dengan Cerai Gugat.

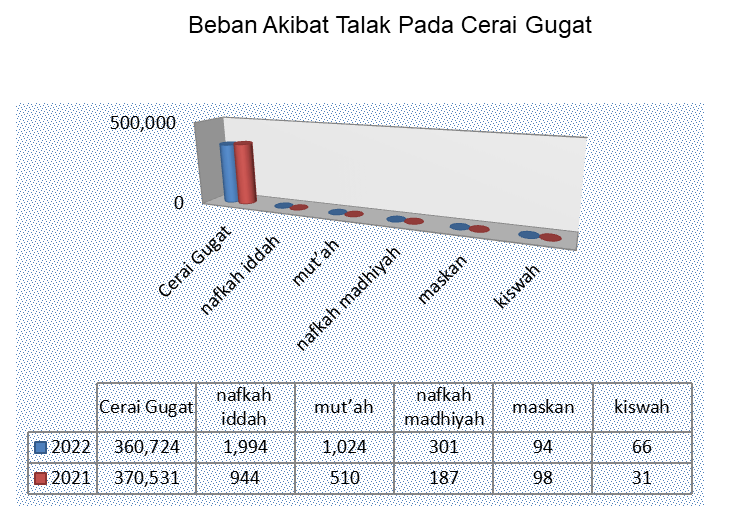

Kesenjangan tersebut dapat dilihat perbandingan grafik pemenuhan akibat talak antara Cerai Gugat dan Cerai Talak sebagai berikut:[43]

Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dari 370.531 perkara cerai Gugat yang didaftar di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia hanya hanya 0,48 % putusan yang memberikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah. Sedikit meningkat pada tahun 2022, dari 360.724 perkara Cerai Gugat terdapat 0,95 % putusan yang memberikan hak-hak kepada mantan istri.

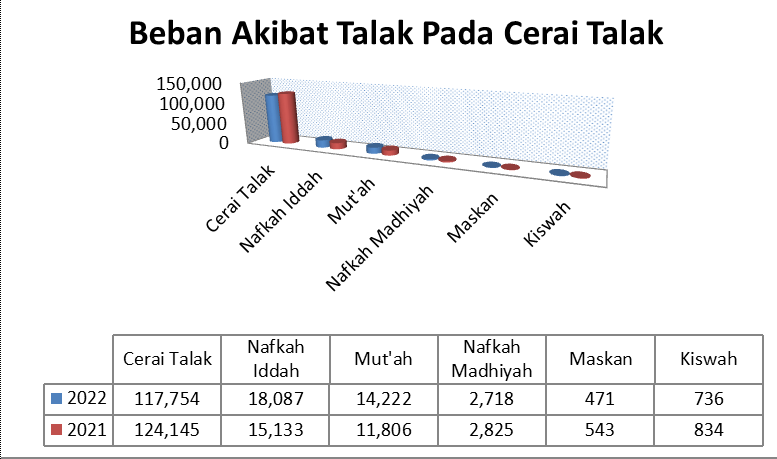

Sedikit berbeda pada perkara Cerai Talak, pemberian hak-hak kepada mantan istri lebih tinggi jika dibanding pada perkara Cerai Gugat, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Menurut grafik, pada tahun 2021, dari 124.145 perkara Cerai talak, ada 25,1 % putusan yang memberikan hak-hak mantan istri. Meningkat pada tahun 2022, terdapat 30,78 % putusan yang memberikan hak-hak mantan istri dari 117.754 perkara Cerai Talak pada tahun 2022, meski jumlah perkaranya lebih sedikit dibanding tahun 2021.

Minimnya kesadaran mantan suami untuk menunaikan hak-hak istri setelah perceraian dipicu oleh doktrin tradisional dalam fiqih klasik yang menyatakan bahwa talak merupakan hak prerogatif suami. Pembacaan terhadap norma-norma agama mengenai perceraian yang terkandung di dalam kitab suci ummat Islam menunjukkan bahwa suami adalah pemegang hak talak yang mutlak, karena ia diserahi kewajiban untuk membayar nafkah, mahar, kenang-kenangan, dan penghidupan selama masa tunggu. Suami selalu dipandang memiliki kesabaran yang lebih ketimbang istri, dengan demikian meski sedang marah atau ada masalah, mereka tidak langsung bercerai. Di sisi lain, perempuan lebih rentan bercerai karena dianggap kurang cerdas atau kurang mampu mengendalikan emosi[44]. Doktrin tersebut menjadikan istri sebagai subordinasi suami, sehingga cerai atas inisiatif istri menetapkan stigma sebagai istri yang membangkang kepada suami yang mengakibatkan jatuhnya hak-hak akibat cerai untuk istri.

Doktrin tersebut diasumsikan tidak hanya dipegang oleh masyarakat yang berlatarbelakang fiqih klasik, namun juga mempengaruhi sebagian hakim yang berada di lingkungan Badan Peradilan Agama. Beberapa fuqaha’, termasuk Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Imam Syafi’i, dan Imam Malik, berpandangan bahwa bekas pasangan suami hanya berhak atas kediaman, namun tak berhak atas penghidupan yang diperlukan sewaktu menjalani iddah[45], menjadi pegangan sebagian hakim untuk tidak memberikan hak-hak istri setelah perceraian, di samping tidak adanya payung hukum yang jelas yang menjustifikasi pengadil untuk memberikan hak-hak perempuan setelah perceraian pada perkara gugatan cerai.

Hak-hak mantan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Islam jamak dipahami dalam konteks perceraian yang diinisiasi oleh suami. Sehingga cerai gugat yang istri menjadi inisiator dipandang tidak memiliki hak atas ketentuan Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Islam.

Implikasi dari bias pemahaman dan doktrin fiqih klasik tersebut adalah pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian sebagaimana kehendak Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Islam itu cuma bisa dilakukan dalam perkara cerai atas inisiatif suami saja atau dikenal dengan nomenklatur Cerai Talak. Dalam kasus cerai talak, harus dipahami bahwa bekas suami harus membayar kenang-kenagan kepada bekas istri yang telah digauli, penghidupan, rumah kediaman, pakaian sewaktu masa tunggu, dan membayar hutang kepada bekas istri. Namun, tidak ada batasan untuk perkara ini.[46] Pemahaman seperti ini merupakan jenis diskriminasi terhadap perempuan yang merusak hak asasi manusia dan perlu keterlibatan negara untuk menguranginya.

Dalam perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak mantan istri relatif lebih mudah dilakukan. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 mengisyaratkan kemudahan tersebut. Dengan norma yang menyebutkan bahwa bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”,[47] menjadikan kepentingan suami untuk mengikrarkan talak di depan persidangan dapat ditangguhkan sampai suami menunaikan kewajiban istri sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Dengan ketentuan tersebut, untuk mendapatkan hak-hak akibat cerainya, istri tanpa perlu melakukan permohonan eksekusi yang bisa saja memakan biaya yang banyak.

Kemudahan bagi istri untuk mendapatkan hak-hak akibat talak pada perceraian dengan suami sebagai inisiator tidak berbanding lurus dengan perceraian yang diinisiasi oleh istri. Meski Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjamin hak-hak akibat talak istri, namun ketentuan tersebut selalu dipahami sebatas konteks cerai talak melalui kesediaan suami, gugatan rekonvensi istri maupun ex officio hakim.

Akhirnya, pada tahun 2018, melalui Rapat Pleno Kamar Agama, Mahkamah Agung secara tegas memberikan peluang bagi hakim untuk memberikan hak-hak akibat cerai istri dalam perkara cerai gugat melalui tuntutan. Norma tersebut berbunyi bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.[48]

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang secara substansi menekankan kepada hakim agar dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan harus memperhatikan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.[49] Dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2018 belum mampu menghadirkan hak-hak istri dengan mudah. Kedua aturan tersebut tidak memuat instrument bagi istri agar dengan mudah mendapatkan hak-haknya jika pengadilan telah menghukum suami untuk membayar akibat cerai, sebagaimana halnya dalam cerai talak, kecuali dengan mekanisme eksekusi yang memiliki prosedur panjang dan memakan biaya relative besar.

Tahun 2019, Mahkamah Agung akhirnya menjawab kegundahan mantan istri yang kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, meski telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Melalui Rapat Pleno Kamar Agama, Mahkamah Agung menciptakan instrumen agar mantan istri lebih mudah mendapatkan hak-hak akibat cerai dalam perkara cerai gugat dari mantan istri. Instrumen tersebut termuat dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agunic Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “…yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.[50]

Walaupun ketentuan di atas merupakan angin segar bagi mantan istri yang tertunda haknya, namun berhenti pada ketentuan tersebut, belum juga sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Ketentuan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” tidak dapat berdiri sendiri, sebab tetap akan menimbulkan kesulitan dalam proses eksekusi, atau bahkan menjadikan proses eksekusi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan.

Keadilan Prosdural Pembebanan Akibat Cerai Perspektif Filsafat Hukum Islam

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus atau lebih dikenal sebagai Piso (100 5.M s/d 43 s.M) secara ekspresif/emosional pernah mengumandangkan semboyan yang kemudian menjadi adagium yang familiar di lingkungan pergaulan para pengemban profesi penegakan hukum, “Fiat justitia ruat caelum“. Slogan berumur ribuan tahun ini bila diterjemahkan ke dalam ungkapan Indonesia dapat dibaca, “Tegakkan keadilan (di bumi), sekali pun langit (berikut segala ornamen-ornamennya akan) runtuh/jatuh (menimpa kita).[51]

Ajaran Islam menurut Sayyid Quthb, sebagaimana dikutip Abustan, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluknya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara indiviau dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu dan inilah yang disebut sebagai Filsafat Islam.[52]

Jika ajaran Kristiani didominasi pandangan cinta kasih, maka ajaran Islam diliputi oleh wacana keadilan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Keadilan selalu diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak kepada salah satu pihak walaupun kerabat sendiri.[53]

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. konsep adil dikenal dalam empat hal, yakni adil bermakna keseimbangan, adil berarti persamaan, adil bermakna memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya serta adil bermakna memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.[54]

Sebagai Negara hukum, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan.[55] Perlindungan hukum dengan memberikan kemudahan bagi mantan istri untuk mendapatkan hak-hak akibat talak merupakan bentuk keadilan.

Jaminan keadilan yang diberikan undang-undang kepada mantan istri secara substanstif tidak selamanya berjalan mulus, selalu saja terdapat kendala dalam penyelesaiannya. Dibutuhkan upaya-upaya prosedural agar keadilan substantif bagi mantan istri mudah digapai, sebab hak prosedural adalah pintu gerbang menuju hak substantif.[56] Keadilan prosedural berfokus pada proses penyelesaian perkara yang transparan, efisien, dan berkeadilan[57] yang bermuara pada tercapainya keadilan subtansial.

Memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak akibat talak secara normatif, tidak cukup memberi kemudahan bagi perempuan. Meski secara tegas peraturan perundang-undangan telah menjamin hak-hak akibat talak bagi perempuan, namun dalam perkara cerai gugat, secara teknis selalu saja menemukan kendala.

Hak-hak akibat talak yang telah ditetapkan oleh hakim, bahkan mantan suami telah dihukum untuk menunaikannya, tetap saja tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh mantan istri apabila tidak ada kesadaran mantan suami untuk secara sukarela untuk memenuhinya. Sehingga dibutuhkan interpretasi secara filosofi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada untuk mewujudkan kemudahan itu.

Agar kemudahan bagi perempuan dalam mendapatkan hak-hak akibat talak dapat terwujud, klausula “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Hasil rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, harus dipahami secara filosofi. Keberpihakan pada keadilan secara procedural yang berwujud pada pembelaan pada hak-hak mantan istri dengan memberikan kemudahan kepada mantan istri untuk mendapatkannya merupakan kehendak yang tersembunyi dari ketentuan tersebut. Sebab sejatinya, hak-hak mantan istri tersebut merupakan kewajiban mantan suami yang wajib ditunaikan tanpa harus diminta atau bahkan dituntut melalui proses litigasi ke pengadilan.

Beranjak dari makna filofis tersebut, klausula “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, perlu kiranya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan sebuah trobosan dalam putusan hakim dengan menambahkan dictum yang secara tegas memberikan legitimasi bagi pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai,[58] untuk tidak menyerahkan akta cerai mantan suami, sampai mantan suami yang telah dihukum untuk memberikan hak-hak akibat talak bagi mantan istri secara nyata telah menunaikan kewajibannya.

Trobosan yang demikian itu, walaupun tidak diminta dalam gugatan bukanlah sebagai putusan yang ultra petita. Akan tetapi merupakan upaya perlindungan dan kepastian hukum agar putusan tidak menjadi suatu hal yang ilusioner. Mukti Arto menyatakan bahwa: dalam menjatuhkan amar putusan, periksalah apakah masih diperlukan amar tambahan supaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dapat diwujudkan. Yakni amar kondemnatoir dan amar penopang kemudahan eksekusi. Apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi ataupun tindak lanjut administrasi, maka periksalah apakah diperlukan amar tambahan secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-PA jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang secara teologis menghendaki agar eksekusi dan/atau tindak lanjut administrasi nantinya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis dalam eksekusi nanti.[59]

Trobosan seperti itu juga merupakan pemenuhan atas asas bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung. Asas tersebut berupa penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[60]

Sejatinya, mekanisme demikian juga belum dapat sepenuhnya memastikan hak-hak mantan istri dapat terpenuhi dengan mudah. Akan tetapi, setidaknya menunda penyerahan akta cerai mantan suami dapat menjadi garansi untuk terpenuhinya hak-hak akibat talak mantan istri yang termuat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mantan suami yang enggan memenuhi kewajiban akibat talak kepada mantan istri secara sukarela, dapat dipaksa ketika mantan suami membutuhkan akta cerai.

- Kesimpulan

Pada dasarnya negara telah menjamin hak-hak akibat talak bagi perempuan. Jaminan tersebut secara tegas tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Seperangkat peraturan tersebut belum mampu memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak-hak akibat talak bagi perempuan, khususnya dalam perceraian dengan inisiasi istri. Memaknai peraturan – peraturan tersebut secara normative, selalu saja menyisakan problematika saat eksekusi, walaupun melalui putusan hakim, mantan suami telah dihukum untuk menunaikan kewajibannya kepada mantan istri.

Hukum Islam selalu menghendaki keadilan dalam setiap penerapannya. Memahami ketentuan-ketentuan pembebanan akibat talak secara filosofi akan melahirkan keadilan prosedural yang dapat memberikan kemudahan bagi mantan istri untuk mendapat keadilan substansial. Upaya-upaya yang mengarahkan pada pencapaian kemudahan dalam setiap penerapan aturan hukum adalah cita-cita dari filsafat hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abustan. FILSAFAT HUKUM (Konsepsi Dan Implementasi). Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Albani Nst, M. Syukri. ‘PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN’. Analisis: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015).

Alhamdani, H.S.A. Alih Bahasa Agus Salim. RISALAH NIKAH (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Arto, A. Mukti. PENEMUAN HUKUM ISLAM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan). Yogjakarta: Pustaka Pelajar, n.d.

Ass Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. Terjemahan Subulus Salam. Daarus Sunnah, n.d.

Az Zuhaili, Wahbah. Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Vol. 9. Jakarta: Dar al Fikr, n.d.

Bakir, Herman. FILSAFAT HUKUM (Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justicia Ruat Caelum. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Basyir, KH. Ahmad Azhar. POKOK-POKOK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. Yogjakarta: UII Press, n.d.

Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama. Vol. II. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Doi, Abdur Rahman I. PERKAWINAN DALAM SYARI’AT ISLAM. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fauzan F. ‘MK Dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu Dan Kepentingan Umum’. MK RI, 1 November 2024. https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789.

Idrus, Achmad Musyahid dkk. ‘Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam’. Al Qada’u 10, no. 1 (n.d.).

Idum, Mahdum Kholit Al-Asror. ‘Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir’. Al Gharra 2, no. 2 (n.d.).

Iman, Rifqi Qowiyul. ‘At-Tafrîq Al-Qadhâ’i Dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian’. Badilag Mahkamah Agung, n.d. https://drive.google.com/file/d/1UqbamQW7bW_V8MIRNourg_3S5YvwfuD3/view.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al Qur’an al Karim. Bandung: CV. Jabal RaudhatulJannah, 2009.

Ketua Mahkamah Agung. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

———. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

———. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

Khambali, Muhammad. HUKUM PERKAWINAN (Kajian Perkawinan Dengan Alasan KDRT). Yogjakarta: Depublish, 2017.

Kinsatker.badilag.net. ‘Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama’, n.d.

Mu’in, Fathul. ‘STANDAR PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM’. Asas 12, no. 1 (2020).

Najichah, Najichah. ‘IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI’. Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

Novita, Haryanti. HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN. Tanggerang Selatan: YPM, 2020.

Palimbunga, Imelda. ‘Efektivitas Hukum Acara Peradilan Agama: Antara Keadilan Substantif Dan Prosedural’. Jurnal Borneo, Desember 2024. https://jurnalborneo.com/efektivitas-hukum-acara-peradilan-agama-antara-keadilan-substantif-dan-prosedural/.

‘PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM’, n.d.

‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan’. Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.

Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah. 8th ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Sastroatmodjo, Arso, and Wasit Aulawi Aulawi. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Siddik, Haji Abdullah. HUKUM PERKAWINAN ISLAM. Jakarta: Tinta Mas, 1983.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogjakarta: Liberty, n.d.

Sulthon A, Habib. ‘TINJAUAN KRITIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM’. Fikri 1, no. 1 (June 2016).

Syarifuddin, Amir. HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

———. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.

Umar, Nasaruddin. Fikih Wanita Untuk Semua. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, n.d.

‘Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, n.d.

[1] Penulis merupakan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

[2] KH. Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam (Yogjakarta: UII Press, n.d.).43.

[3] M. Syukri Albani Nst, ‘PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN’, Analisis: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015).

[4] Achmad Musyahid dkk. Idrus, ‘Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam’, Al Qada’u 10, no. 1 (n.d.).

[5] Habib Sulthon A, ‘TINJAUAN KRITIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM’, Fikri 1, no. 1 (June 2016).

[6] Fathul Mu’in, ‘Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam’, Asas 12, No. 1 (2020).

[7] Mahdum Kholit Al-Asror Idum, ‘Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir’, Al Gharra 2, no. 2 (n.d.).

[8] Muhammad bin Ismail Al Amir Ass Shan’ani, Terjemahan Subulus Salam (Daarus Sunnah, n.d.).12.

[9] Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, 8th ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017).15

[10] Sabiq.15.

[11] Abdur Rahman I Doi, Perkawinan Dalam Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).96.

[12] Sabiq, Fiqih Sunnah.15.

[13] Wahbah Az Zuhaili, Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu,9, (Jakarta: Dar al Fikr, n.d.).378.

[14] Az Zuhaili.379.

[15] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).89.

[16] Muhammad Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan KDRT) (Yogjakarta: Depublish, 2017).16.

[17] Arso Sastroatmodjo and Wasit Aulawi Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).59.

[18] Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan KDRT).16.

[19] H.S.A. Alih Bahasa Agus Salim Alhamdani, RISALAH NIKAH (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).227.

[20] Syarifuddin, HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan).242.

[21] Syarifuddin.260.

[22] Haji Abdullah Siddik, HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Jakarta: Tinta Mas, 1983).111.

[23] Syarifuddin, HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan).288.

[24] ‘Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’, n.d.

[25] Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan KDRT).17-18.

[26] Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama, vol. II (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).160.

[27] Najichah Najichah, ‘Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri’, Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.49.

[28] Rifqi Qowiyul Iman, ‘At-Tafrîq Al-Qadhâ’i Dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian’, Badilag Mahkamah Agung, n.d., https://drive.google.com/file/d/1UqbamQW7bW_V8MIRNourg_3S5YvwfuD3/view.4.

[29] ‘Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’.

[30] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an al Karim (Bandung: CV. Jabal RaudhatulJannah, 2009).

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia.

[32] Haryanti Novita, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Tanggerang Selatan: YPM, 2020).29.

[33] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogjakarta: Liberty, n.d.).122.

[34] Novita, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.31.

[35] Syarifuddin, Hukum Perkawinan DI Indonesia (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan).301.

[36] Nasaruddin Umar, Fikih Wanita Untuk Semua (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, n.d.).78-79.

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, n.d.

[38] Sastroatmodjo and Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia.

[39] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, n.d.

[40] Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.17.

[41] Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

[42] Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

[43] Kinsatker.badilag.net, ‘Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama’, n.d.

[44] Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, 8th ed. (Jakarta: Republika Penerbit, n.d.), h.17.

[45] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h.323.

[46] Najichah Najichah, ‘Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri’, Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960, h.53.

[47] Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

[48] Ketua Mahkamah Agung.

[49] ‘lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, n.d.

[50] Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

[51] Herman Bakir, Filsafat Hukum (Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justicia Ruat Caelum (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015).39.

[52] Abustan, Filsafat Hukum (Konsepsi Dan Implementasi) (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).117.

[53] Abustan.199.

[54] Abustan.120-121.

[55] Sulthon A, ‘Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Uu. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam’.

[56] Fauzan F, ‘MK Dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu Dan Kepentingan Umum’, MK RI, 1 November 2024, https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789.

[57] Imelda Palimbunga, ‘Efektivitas Hukum Acara Peradilan Agama: Antara Keadilan Substantif Dan Prosedural’, Jurnal Borneo, Desember 2024, https://jurnalborneo.com/efektivitas-hukum-acara-peradilan-agama-antara-keadilan-substantif-dan-prosedural/.

[58] Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai atau produk pengadilan lainnya adalah panitera. ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan’ (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

[59] A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan) (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, n.d.).

[60] ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, 3.